Circulation des fluides physiologiques

Circulation des fluides physiologiques

Applications à l’hémodynamique

Débit Sanguin

Le cœur est une pompe constituée de 4 cavités qui fait circuler le sang en se contractant (systole) et en se relâchant (diastole).

Le débit sanguin J est égal à la fréquence cardiaque multipliée par le volume d’éjection systolique du cœur gauche:

J en L/min

FC en Battements par minute

VES en L

NB : J est environ égal à 5L/min chez un sujet normal

J est aussi égal à la vitesse moyenne du sang multipliée par la tranche de section des vaisseaux S :

Stotale représente la surface de section de tous les vaisseaux à un niveau donné du cycle vasculaire.

Elle est de quelques centimètres carrés au niveau de l’aorte et de plusieurs milliers de centimètres carrés au niveau des capillaires pour ensuite redevenir du même ordre que l’aorte au niveau des veines caves.

La vitesse dans l’aorte est donc beaucoup plus importante que dans les capillaires puisque le débit J reste constant.

Pression sanguine

En clinique, la pression sanguine ou tension artérielle comporte deux composantes : la pression systolique et la pression diastolique. Elle est habituellement exprimée en millimètre de mercure (mmHg) ou en centimètres de mercure. Exemple : « C’est bien vous avez 12/6 » -> 120 mmHg de systolique et 60 mmHg de diastolique.

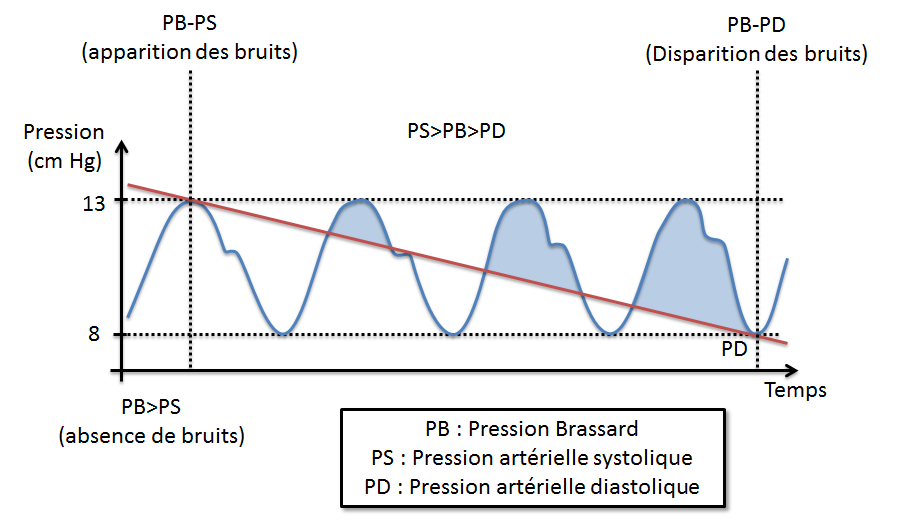

Elle se mesure à l’aide d’un sphygmomanomètre chez un patient allongé et au repos, le bras au niveau du cœur.

Le sphygmomanomètre est un brassard gonflable qui se place au niveau du bras.

La pression sanguine se mesure en auscultant l’artère humérale en aval du brassard. On gonfle le brassard à une pression élevée et on le dégonfle progressivement en auscultant l’artère.

A une certaine pression du brassard, on va entendre les battements de l’artère et l’aiguille du manomètre va bouger en même temps que les battements : cette pression représente la pression systolique. A ce moment, la pression dans le brassard est égale à la pression au pic de la systole.

On continue ensuite à dégonfler le brassard : Le moment ou l’on entend plus les battements de l’artère représente la pression diastolique.

On parle d’hypertension artérielle pour une pression systolique supérieure à 140mmHg ou une diastolique supérieure à 90mmHg.

La pression artérielle utilisée en pratique est donc celle de l’artère humérale qui est proche de celle à la sortie du ventricule gauche.

La pression diminue au niveau capillaire où elle est d’environ 30mmHg.

La pression veineuse est d’environ 20mmHg à la sortie des capillaires et de presque 0mmHg à son arrivée dans l’oreillette droite.

La pression dans l’artère pulmonaire est d’environ 40mmHg.

Viscosité du sang et resistances vaculaires

La viscosité du sang à l’état normal est d’environ 6.10-3 Pa.s

Elle diminue quand la température du corps augmente.

Elle augmente quand l’hématocrite augmente : l’hématocrite représente le rapport du volume des hématies sur le volume sanguin total : la normale est d’environ 45%.

Les résistances vasculaires peuvent se calculer en utilisant les formules vues plus haut.

Elasticité des vaisseaux

Les gros et moyen vaisseaux ont une paroi élastique constituée de 3 tuniques :

De l’intérieur vers l’extérieur : l’intima, la média et l’adventice.

- L’intima est constitué de cellules endothéliales

- La média est constituée de muscles lisses et de fibres de collagène et d’élastine.

Les fibres d’élastines ont un module de Young E de l’ordre de 105N.m-2 et les fibres de collagène d’environ 108N.m-2

Les fibres d’élastines ont donc une élastance inférieure à celle de collagène, elles sont moins rigides, mais leur longueur est inférieure à celles de collagène.

Donc lors de la mise en tension de l’artère sous l’effet d’une pression, les fibres d’élastines sont étendues avant celles de collagène et la tension superficielle de la paroi vasculaire augmente peu quand l’artère se détend initialement.

Si le rayon de la paroi dépasse le rayon de mise en tension des fibres de collagène, la tension superficielle de la paroi augmente brutalement avec l’augmentation du rayon.

Les fibres musculaires permettent également d’adapter la tension superficielle de la paroi, en se contractant ou se relâchant, elles font varier leur module de Young.

Loi de Laplace

La loi de Laplace s’applique aux vaisseaux qui sont considérés comme des cylindres.

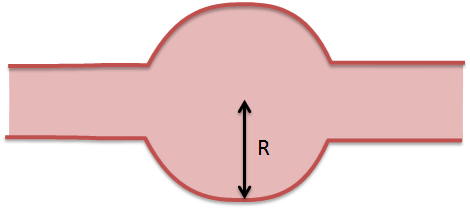

Exemple de pathologie : L’anévrisme

Un anévrisme est une dilatation localisée de la paroi vasculaire, le rayon R de la paroi augmente localement, et donc d’après la loi de Laplace :

La tension superficielle au niveau de l’anévrisme est donc plus importante que dans le reste du vaisseau ce qui explique le cycle auto-aggravant de l’anévrisme.

Plus sa tension superficielle augmente, plus il se dilate et plus il se dilate plus son rayon augmente et donc sa tension superficielle…